Nov 2025

Webflow vs. WordPress 2026: Der große Vergleich für Selbstständige & Unternehmen

Die ehrliche Entscheidungshilfe für Marketerinnen, Designerinnen, Devs & Unternehmen

Inhalt

Einleitung

1. Grundlagen

2. Setup & Hosting

3. Designfreiheit & Usability

4. CMS-Funktionen & Redaktionsprozesse

5. SEO & Performance

6. Sicherheit & Wartung

7. Kollaboration im Team & mit Externen

8. Internationalisierung & Mehrsprachigkeit

9. E-Commerce & Zahlungsfunktionen

10. Integrationen & Headless-Fähigkeit

11. Kostenstruktur & langfristiger Aufwand (TCO)

12. Strategische Entscheidungskriterien

13. Ausblick 2026+: Roadmap & Entwicklungen

14. Schlusswort

Webflow vs. WordPress – der große Vergleich 2026

Einleitung: Die Erstellung oder Modernisierung einer Website stellt Selbstständige, Gründerinnen und KMU vor eine entscheidende Wahl: Welches System eignet sich besser – Webflow oder WordPress?

Beide Plattformen gehören 2025/2026 zu den prominentesten Lösungen für Webdesign und Content-Management, unterscheiden sich jedoch grundlegend in Ansatz und Technik. Dieser strategisch durchdachte Blogbeitrag beleuchtet alle relevanten Aspekte, von der Herkunft und Architektur über Designfreiheit, CMS-Funktionen, SEO-Performance bis hin zu Sicherheit, Team-Kollaboration, Mehrsprachigkeit, E-Commerce, Integrationen, Kosten und zukünftigen Entwicklungen. Ziel ist es, eine fundierte Entscheidungshilfe zu bieten – verständlich für Nicht-Technikerinnen, aber fachlich präzise und mit realistischen Einschätzungen untermauert.

Im Folgenden lernen Sie beide Systeme im Detail kennen. Statt einer simplen „Wenn du X bist, nimm Y“-Formel erhalten Sie einen umfassenden Vergleich, der Ihnen – abhängig von Ihren Zielen, Ressourcen und der langfristigen Strategie – den Weg zur richtigen Plattform ebnet.

1. Grundlagen: Webflow und WordPress im Überblick

Webflow ist eine relativ junge Plattform (gegründet 2013 von Vlad Magdalin und Co-Foundern) und Teil der No-Code-Bewegung. Es handelt sich um einen visuellen Website-Builder mit integriertem CMS und Hosting, der es ermöglicht, responsive Websites mittels Drag-and-Drop und einer grafischen Oberfläche zu gestalten. Webflow speichert Seiten und Inhalte auf eigenen Servern (Cloud-Service), generiert sauberen HTML/CSS/JS-Code im Hintergrund und richtet sich vor allem an Designer*innen und Marketer, die ohne Programmierung pixelgenaue Webseiten erstellen möchten. Die Marktstellung von Webflow ist im Vergleich noch klein, aber rasant wachsend: Etwa 0,9% aller Websites weltweit basieren 2025 auf Webflow. Damit hält Webflow rund 1,2% Marktanteil unter bekannten CMS, während WordPress über 60% erreicht. Bekannte Websites wie Discord.com oder ResearchGate.net setzen bereits auf Webflow, was zeigt, dass die Plattform auch größere Projekte stemmen kann.

WordPress hingegen ist das Open-Source-Urgestein unter den CMS. 2003 als Blog-System von Matt Mullenweg und Mike Little veröffentlicht, hat es sich in über 20 Jahren zum dominierenden Web-CMS entwickelt. WordPress basiert auf PHP und MySQL und wird klassisch auf einem eigenen Server oder Webhosting installiert. Es bietet eine Plugin-Architektur und Theme-System, durch die Funktionen praktisch unbegrenzt erweiterbar sind. Mit über 43% aller Websites (und etwa 60% Anteil unter CMS-basierten Seiten) ist WordPress 2025 Marktführer. Von einfachen Blogs bis zu komplexen Unternehmensseiten, Shops, Communities oder eLearning-Portalen – WordPress wird in allen Bereichen eingesetzt. Diese riesige Verbreitung bedeutet auch: Eine gigantische Entwickler-Community, unzählige Erweiterungen und Service-Anbieter haben sich um WordPress gebildet, was langfristige Investitionssicherheit bietet.

Zusammengefasst:

Webflow ist ein moderner, gehosteter Website-Builder mit No-Code-Ansatz, der schnelle Ergebnisse und hohe Designkontrolle ermöglicht. WordPress ist ein etabliertes, selbst zu hostendes CMS mit maximaler Flexibilität und einer langen Historie.

Im nächsten Schritt vergleichen wir die beiden Lösungen in den wichtigsten Kategorien.

2. Setup & Hosting

Webflow: Einfacher Start ohne Server-Aufwand.

Webflow punktet mit einer unglaublich simplen Einrichtung – man erstellt einen Account, wählt ein Template (oder startet leer) und kann sofort im Browser loslegen. Es sind keine Installationen oder Server-Konfigurationen nötig; Webflow hostet die Website in der Cloud auf einer leistungsstarken Infrastruktur (u.a. Amazon Web Services und Fastly CDN). Bereits im Setup führt Webflow neue Nutzer mit einem interaktiven Onboarding und sogar einem KI-gestützten Assistenten durch die ersten Schritte. Die Plattform ist somit out of the box für Nicht-Techniker*innen verständlich. Änderungen werden per Klick veröffentlicht, während Webflow sich im Hintergrund um Hosting, Serverwartung, Backups und Skalierung kümmert. Auch SSL-Verschlüsselung ist automatisch dabei, ohne dass man sich um Zertifikate bemühen muss. Kurzum: Die Einrichtung einer Webflow-Seite ist in Minuten erledigt und technisch nahezu narrensicher.

WordPress: Flexibilität durch eigenes Hosting, aber mehr Schritte.

Die Einrichtung von WordPress erfordert etwas mehr Aufwand. Die Software selbst ist kostenlos als Download verfügbar, aber man benötigt einen Webhosting-Anbieter oder Server, auf dem PHP und eine MySQL/MariaDB-Datenbank laufen. Viele Hoster bieten 1-Klick-Installer für WordPress an, dennoch sind Schritte wie Domain aufschalten, Datenbank einrichten und WordPress konfigurieren nötig. Ohne Vorkenntnisse kann das zunächst komplex wirken. Allerdings ist WordPress wegen seiner Popularität gut dokumentiert und die meisten Hoster sowie Communities bieten Hilfe für den Einstieg. Entscheidet man sich für Managed WordPress Hosting, übernehmen spezialisierte Anbieter (z.B. Strato, Raidboxes, Kinsta) einen Großteil des Einrichtungs- und Wartungsaufwands – allerdings zu höheren Kosten. Wichtig zu verstehen: Bei WordPress hat man die volle Kontrolle über die Hosting-Umgebung (PHP-Version, Datenbank etc.) und kann auch spezielle Anforderungen umsetzen. Dafür trägt man aber auch die Verantwortung, dass Hosting und Installation sicher und aktuell bleiben (siehe „Sicherheit & Wartung“). Unterm Strich ist das Setup bei WordPress flexibler, erfordert jedoch mehr technische Schritte und gegebenenfalls Basiswissen in Webtechnik. Sobald WordPress aber einmal läuft, lässt es sich über das Backend bequem bedienen.

Fazit Setup/Hosting:

Webflow bietet einen schnelleren Start ohne technischen Ballast – ideal, wenn Ressourcen oder Know-how für Serverwartung fehlen. WordPress benötigt initial mehr Aufwand, belohnt dafür aber mit freier Host-Wahl und Anpassbarkeit. Unternehmen müssen abwägen, ob sie lieber „alles aus einer Hand“ (Webflow) möchten oder die Freiheit eines eigenen Systems (WordPress) bevorzugen.

3. Designfreiheit & Usability

Einer der größten Unterschiede zwischen Webflow und WordPress liegt in der Herangehensweise an Design und Benutzerfreundlichkeit im Erstellungsprozess.

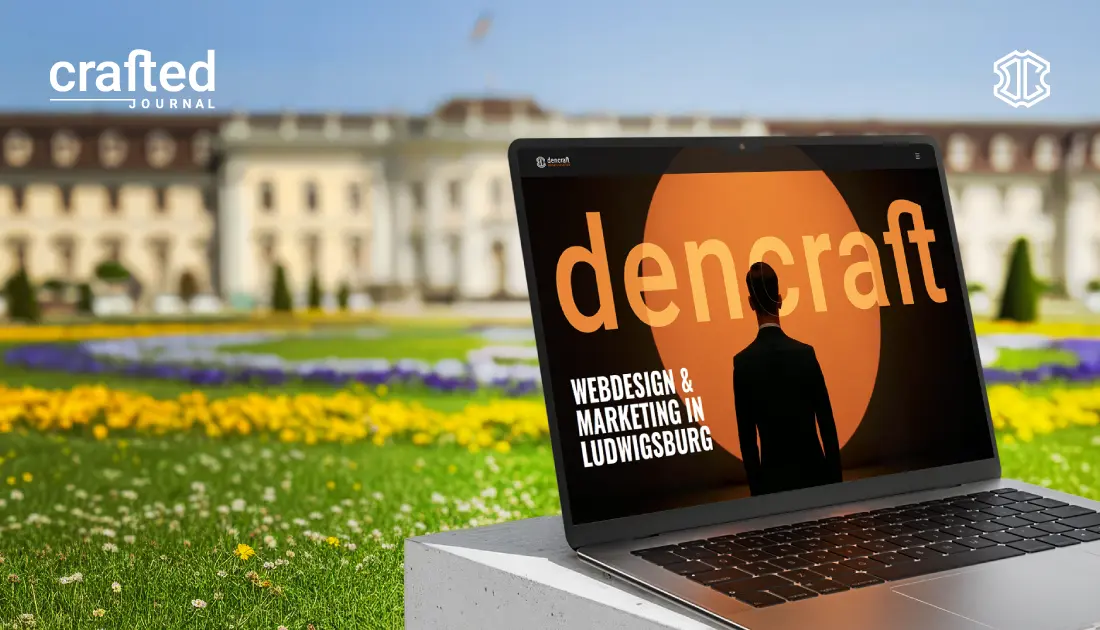

Webflow-Template-Marktplatz mit professionell gestalteten Vorlagen für verschiedene Branchen. Obwohl zahlreiche Premium Webflow Templates verfügbar sind, legt die Plattform den Fokus auf individuelles Design und vollständige gestalterische Freiheit.

Webflow: Visuelles Design mit pixelgenauer Kontrolle.

Webflow richtet sich klar an kreative Designerinnen und ermöglicht vollständige Designfreiheit ohne Code. Im Webflow-Designer erstellt man Seiten, indem man Elemente per Drag-and-Drop auf eine Leinwand zieht und deren Eigenschaften über ein CSS-ähnliches Panel feinjustiert. Jedes Element kann klassenspezifisch gestaltet werden; ändert man z.B. die Klasse „Button“ zentral, aktualisieren sich alle Buttons im Projekt automatisch. Diese Arbeitsweise erfordert zwar ein Grundverständnis von Weblayouts (Box-Modell, Responsive Breakpoints etc.), bietet aber unglaubliche Flexibilität: Animationen, Grid-Layouts, individuelle Typografie – alles lässt sich direkt in Webflow umsetzen, was bei WordPress oft nur mit zusätzlichem CSS oder Page Builder Plugins ginge. Webflow hat bewusst weniger vorgefertigte Templates als WordPress (rund 6.000, teils kostenpflichtig, im Webflow Template Marketplace). Der Gedanke dahinter: Nutzer sollen eigene Designs bauen und nicht aus tausenden Themes auswählen. Für Designer ist das ein Segen – für absolute Anfänger kann die schiere Freiheit allerdings anfangs überwältigend sein. Usability-seitig bietet Webflow im Editor-Modus eine einfache Inline-Bearbeitung von Inhalten direkt auf der Seite (Was-you-see-is-what-you-get). Ein Redakteur oder Kunde kann also Text und Bilder auf der Live-Seite bearbeiten und sieht sofort das Ergebnis, ohne ins Backend wechseln zu müssen. Für Designerinnen ist die Bedienung von Webflow nach kurzer Einarbeitung sehr intuitiv; für weniger technisch versierte Marketing-Mitarbeiter kann die Webflow-Oberfläche im Designer-Modus jedoch etwas „zu frei“ wirken – hier kommt es auf klare Anleitung an. Insgesamt glänzt Webflow mit hervorragender Usability für die Zielgruppe der visuell denkenden Nutzer und erlaubt Gestaltungsspielräume wie in Photoshop oder Figma, aber direkt am live funktionierenden Weblayout.

Das offizielle WordPress-Theme-Verzeichnis bietet über 13.000 kostenlose Themes, die als Startpunkt für das Design dienen können. Nutzer haben eine enorme Auswahl fertiger Layouts, von schlicht bis komplex.

WordPress: Themes, Page Builder und der neue Block-Editor.

WordPress wurde ursprünglich als Blog-System konzipiert und ist weniger designzentriert – zumindest im Auslieferungszustand. Traditionell wählt man ein Theme (eine Designvorlage), das das grundsätzliche Layout und Erscheinungsbild der Website bestimmt. Über 13.000 kostenlose Themes gibt es im offiziellen Verzeichnis, dazu tausende Premium-Themes. Diese große Auswahl macht den Start einfach: Für nahezu jeden Zweck (Restaurant, Startup, Portfolio, Magazin etc.) existiert ein passendes Theme, das man mit wenigen Klicks installieren kann. Anpassungen am Theme sind dann über den „Customizer“ (Farben, Logos, Menüs etc.) oder eigene CSS-Code-Eingaben möglich. Wer noch mehr Freiheit möchte, greift häufig zu Page Builder-Plugins wie Elementor, Divi oder Beaver Builder. Diese bringen Drag-and-Drop-Fähigkeiten in WordPress und erlauben es, Seiten ähnlich frei zu gestalten wie in Webflow – allerdings mit zusätzlicher Plugin-Last (und oft Kosten). Seit WordPress 5.0 (2018) gibt es außerdem den Gutenberg-Block-Editor im Core, der für Beiträge und Seiten einen modularen Aufbau mit Inhaltsblöcken ermöglicht. Damit kann man ohne extra Plugin z.B. mehrspaltige Abschnitte, Buttons oder Galerien einfügen. Inzwischen geht WordPress noch weiter Richtung visuelles Gestalten: Das Konzept Full Site Editing (FSE) erlaubt das Bearbeiten von Header, Footer und Template-Parts im Block-Editor (für dafür ausgelegte Block-Themes). Diese neuen Möglichkeiten verringern die Lücke zu Baukästen wie Webflow etwas – dennoch erfordert tiefgreifende Design-Anpassung in WordPress häufig HTML/CSS-Kenntnisse oder Entwicklerhilfe, besonders wenn man komplett vom vorgegebenen Theme-Look abweichen will.

In puncto Usability ist WordPress zweischneidig: Das Backend ist für Content-Editoren sehr ausgereift und übersichtlich – Blogbeiträge verfassen, Bilder in die Mediathek laden, Seitenhierarchien organisieren geht leicht von der Hand. Viele Nicht-Entwickler*innen schätzen die klare Trennung: vorn die Website, hinten ein Dashboard zur Inhaltsverwaltung. Allerdings wirkt das Admin-Menü mit seinen vielen Unterpunkten (Beiträge, Seiten, Plugins, Einstellungen, ...) auf Neulinge auch schnell überladen. Hier helfen Schulungen oder das Ausblenden unnötiger Menüpunkte, um Redakteuren den Alltag zu erleichtern.

Fazit Design/Usability:

Wer maximale kreative Kontrolle möchte und bereit ist, sich in ein Tool einzuarbeiten, findet in Webflow ein mächtiges Instrument. WordPress bietet mit fertigen Themes einen schnelleren Start und – bei Bedarf – nahezu grenzenlose Anpassbarkeit mittels Plugins oder Code. Allerdings setzt die volle Ausschöpfung dieser Freiheit bei WordPress auch mehr technisches Know-how voraus (oder die Mittel, jemanden dafür zu engagieren). Für rein inhaltlich fokussierte Nutzer ist das WordPress-Backend oft angenehmer, während designaffine Nutzer Webflow’s visuelle Freiheit lieben.

4. CMS-Funktionen & Redaktionsprozesse

Neben der reinen Seitenerstellung spielen Content-Management-Funktionen und Workflows im täglichen Betrieb eine große Rolle. Hier gibt es wichtige Unterschiede in Struktur und Prozessen von Webflow vs. WordPress.

Content-Management in Webflow:

Webflow verfügt über ein integriertes CMS-Modul, mit dem sich dynamische Inhalte verwalten lassen. Man kann sogenannte Collections definieren – das sind im Grunde benutzerdefinierte Inhaltstypen (ähnlich wie z.B. „Blogposts“, „Portfolio-Projekte“ etc.) mit individuell festlegbaren Feldern (Text, Bild, Datum, Referenzen usw.). Diese Inhalte können dann im Design als listenartige Elemente oder Detailseiten ausgegeben werden. Für Redakteur*innen bietet Webflow den bereits erwähnten Editor-Modus: Benutzer mit Editor-Rechten können Inhalte direkt auf der Website bearbeiten, neue Collection-Items (z.B. Blogartikel) anlegen oder existierende aktualisieren. Webflow unterstützt grundlegende CMS-Funktionen wie Rich Text Editing, einfache Mehrbenutzer-Rollen (Admin/Designer vs. Editor) und das Publizieren/Entfernen einzelner Beiträge. Allerdings gelten hier Einschränkungen: Bis vor kurzem konnte ein Editor nicht einen einzelnen Beitrag veröffentlichen, ohne dass die gesamte Seite neu publiziert wurde – was riskant sein konnte, wenn gleichzeitig ein Designer an Layout-Änderungen arbeitete. Webflow hat darauf reagiert und inzwischen Single Item Publishing eingeführt, um einzelne CMS-Inhalte separat live zu schalten. Ebenso gibt es seit 2023/24 eine Page Branching-Funktion, mit der Designer Änderungen in einem Entwurfszweig vornehmen können, während Redakteure parallel Inhalte bearbeiten. Diese Verbesserungen zeigen, dass Webflow im Bereich Redaktionsworkflow aufholt. Dennoch bleiben gewisse Limitationen: Das Rechtesystem ist nicht so fein granular wie in WordPress (nur Admin vs. Editor), ein komplexer Workflow mit Freigaben oder Review-Stati (wie „Entwurf“, „zur Revision“, „zur Veröffentlichung geplant“) fehlt weitgehend ohne externe Tools. Für kleine Teams ist das meist verschmerzbar; größere Redaktionsteams stoßen hier an Grenzen. Zudem hat Webflow – historisch als Design-Tool kommend – beim Thema Blog/News ein paar Lücken: Funktionen wie Kommentare unter Blogposts, Inhaltversionierung oder umfangreiche Kategorisierungsoptionen (mehrere Taxonomien) sind nicht nativ vorhanden. Kommentare könnten z.B. nur via externem Dienst (Disqus etc.) integriert werden. Insgesamt ist das Webflow-CMS schlank und einfach, aber (noch) nicht so ausgereift wie bei WordPress, was anspruchsvolle redaktionelle Prozesse angeht.

Content-Management in WordPress:

WordPress ist in erster Linie ein CMS, und das merkt man im täglichen Umgang. Inhalte werden in Form von Beiträge (Posts) oder Seiten verwaltet, wobei man das System über Custom Post Types auch um beliebige weitere Inhaltstypen erweitern kann (z.B. „Referenzen“, „Events“, ...). Im Core sind bereits Funktionen wie Beitrags-Entwürfe, Planen von Veröffentlichungen (zeitgesteuert) und Kommentarfunktion für Posts enthalten. Redakteure können je nach Rolle (Administrator, Editor, Author, Contributor, Subscriber – um nur die Standardrollen zu nennen) sehr differenziert Rechte haben. Beispielsweise können Contributor-Benutzer Beiträge schreiben, aber nicht selbst veröffentlichen (nur ein Editor/Administrator darf dies freigeben). Solche feinen Rollen- und Rechteverteilungen ermöglichen schon out-of-the-box einen soliden Workflow, der durch Plugins wie PublishPress noch erweitert werden kann (z.B. mit redaktionellen Kalendersichten, mehrstufigen Review-Prozessen etc.). Für Teams mit vielen Autor*innen ist WordPress äußerst bewährt: Es können beliebig viele Benutzer angelegt werden, ohne zusätzliche Kosten, und sie können sogar gleichzeitig an verschiedenen Beiträgen arbeiten, ohne einander zu stören. Das Frontend-Design ist bei WordPress strikt von den Inhalten getrennt (Inhalt liegt in der DB, Design im Theme-Code), wodurch niemals die Gefahr besteht, dass ein Redakteur aus Versehen das Layout zerschießt. Diese Trennung gibt Content-Teams Sicherheit. Die Kehrseite: Ein Redakteur sieht seine Änderungen erst nach Klick auf „Preview“ in der Vorschau, nicht unmittelbar direkt auf der Seite (es sei denn, man nutzt Frontend-Editing-Plugins). Dennoch empfinden viele Content-Profis WordPress als sehr effizient, weil alles auf Inhalte fokussiert ist: Der Editor (sei es Gutenberg oder der klassische Editor) ist übersichtlich und auf’s Schreiben/Einpflegen optimiert. Zusätzlich bietet das Ökosystem zahlreiche Plugins für spezielle CMS-Aufgaben – z.B. mehrsprachige Inhalte (dazu später mehr), individuelle Felder für Inhalte (Advanced Custom Fields), Medienverwaltung, SEO-Unterstützung und mehr. Dadurch kann man WordPress in ein maßgeschneidertes Redaktionstool verwandeln. Für einfache Szenarien mag Webflow’s Ansatz schneller sein, aber sobald komplexere Anforderungen im Content-Workflow bestehen, spielt WordPress seine Stärken aus.

Redaktionsprozesse & Team:

In der Praxis zeigt sich: Webflow eignet sich gut für kleine Teams oder Einzelkämpfer, wo Designer und Inhaltsverantwortliche eng zusammenarbeiten oder sogar dieselbe Person sind. Hier ist es ein Vorteil, alles an einem Ort zu haben. WordPress brilliert bei größeren Content-Teams, etwa Blogs mit vielen Autoren. Die Möglichkeit, viele Nutzerkonten gratis zu haben und gemeinsam im System zu arbeiten, ist für wachsende Unternehmen ein Plus. Wichtig zu beachten: Webflow verlangt pro zusätzlichem Editor-Benutzer ein kostenpflichtiges Seat im entsprechenden Workspace-Plan (ca. $15/Monat für einen „Limited Seat“), außer es sind nur reine Lesezugriff-Nutzer oder man hat entsprechend hohen Plan inklusive mehr Editor-Plätzen. Das kann bei mehreren Redakteuren schnell ins Geld gehen. WordPress hingegen kennt solche Beschränkungen nicht – 20 Leute können parallel Beiträge verfassen, ohne dass Lizenzen anfallen.

Insgesamt gilt: Für inhaltsschwere Websites mit regelmäßigen Veröffentlichungen, einem Redaktionsteam und komplexen Workflows bietet WordPress derzeit das robustere Gerüst. Webflow deckt eher design-orientierte Websites mit gelegentlichen Inhaltsupdates ab, verbessert aber kontinuierlich seine CMS-Fähigkeiten.

5. SEO & Performance

Eine Website soll nicht nur hübsch aussehen, sondern auch gefunden werden (SEO) und schnell laden (Performance). Wie schlagen sich Webflow und WordPress in diesen technisch wichtigen Disziplinen?

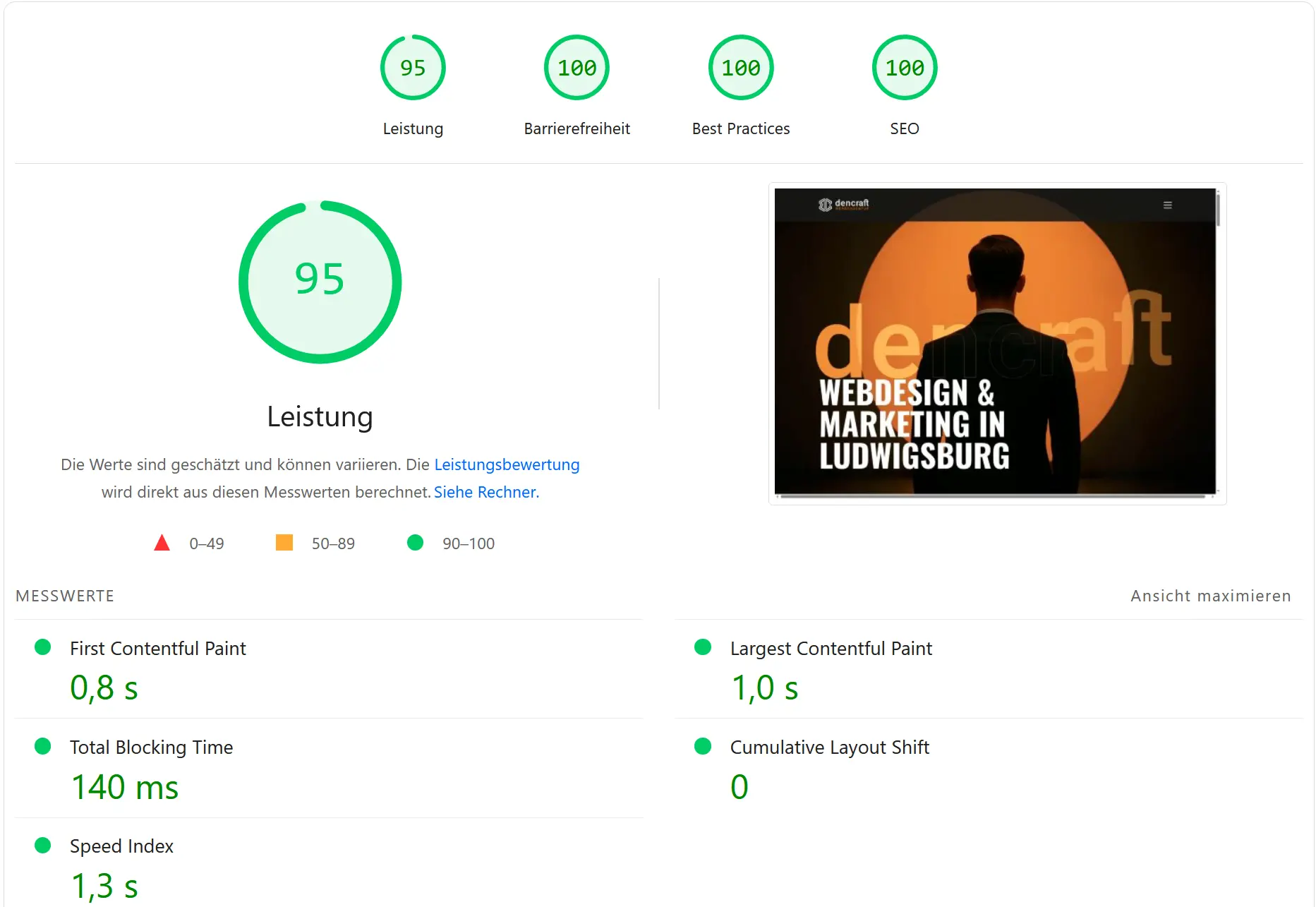

Performance – Ladezeiten & technische Optimierung:

Webflow hat den Vorteil, von Grund auf auf Performance getrimmt zu sein. Da Webflow die Hosting-Umgebung kontrolliert, wird jeder veröffentlichte Webflow-Seite auf einer optimierten Infrastruktur ausgeliefert: Globales CDN (Fastly), automatische Bildkomprimierung, Zusammenfassen und Minifizieren von CSS/JS und integriertes Caching gehören zum Paket. Das Ergebnis sind in der Regel sehr schnelle Ladezeiten ohne besonderes Zutun – viele Webflow-Seiten erreichen hervorragende PageSpeed-Werte. Zudem verhindert Webflow Wildwuchs: Es können keine beliebigen Drittplugins installiert werden, die die Seite verlangsamen könnten. Jede Komponente der Seite ist vom Designer kontrolliert. Für KMUs ohne eigenen Performance-Spezialisten ist das ideal, da Webflow sozusagen „mitliefert“, was für schnelle Websites nötig ist. In unabhängigen Vergleichen zeigt sich, dass Webflow out-of-the-box optimale Performance bietet, während WordPress-Seiten teils nachoptimiert werden müssen.

WordPress’ Performance hängt stark vom Setup ab.

Die Software an sich hat über die Jahre Performance-Verbesserungen erfahren, dennoch muss man sich aktiv kümmern: Wahl des Hostings ist entscheidend (eine günstige Shared-Hosting-Umgebung kann langsam sein; ein guter Managed-WordPress-Host oder eigener Server ist schneller). Weiterhin gilt es, Caching-Plugins einzusetzen (z.B. WP Super Cache, W3 Total Cache oder das Hosting-seitige Caching), Bildoptimierung vorzunehmen und nicht zu viele oder ineffiziente Plugins zu verwenden. WordPress lädt standardmäßig alle aktiven Plugins auf jeder Seitenanfrage – das kann zu „Bloat“ führen, also aufgeblähtem Code und langsameren Reaktionen, wenn unnötige Funktionen mitschleppen. Allerdings: Mit dem richtigen Setup (sorgfältige Plugin-Auswahl, gutes Theme, Caching, CDN-Einbindung) kann eine WordPress-Seite genauso schnell sein wie eine Webflow-Seite. Es erfordert nur mehr technisches Feintuning. Viele Hoster nehmen einem diese Arbeit heute ab oder bieten Tools dafür. Beispielsweise erreicht man durch Plugins wie Autoptimize, Smush (Bildkomprimierung) und einem Dienst wie Cloudflare CDN schon viel. Nicht vergessen: WordPress kann auch statische Seiten-Generatoren oder Headless-Ansätze nutzen, um Performance-Probleme zu umgehen (dazu mehr im Integrationen/Headless-Teil).

Insgesamt hat Webflow bei Performance die Nase vorn in puncto Bequemlichkeit, da alles automatisch optimiert wird. WordPress bietet volle Kontrolle, was Performance-Tuning angeht – mit etwas Aufwand kann man Top-Ergebnisse erzielen, hat aber mehr Stellschrauben (und Fehlerpotenzial).

SEO – Suchmaschinenoptimierung:

Beide Plattformen können suchmaschinenfreundliche Websites erzeugen, aber der Ansatz unterscheidet sich. Webflow bietet bereits ab Werk viele SEO-Funktionen: Man kann für jede Seite Meta-Titel und Beschreibungen festlegen, Überschriften sinnvoll strukturieren, automatisch erstellt Webflow eine XML-Sitemap und erlaubt 301-Redirects für geänderte URLs. Wichtig ist: Webflow erzeugt sehr sauberen Code ohne Ballast, was Suchmaschinen positiv honorieren (weniger render-blocking Ressourcen, schlanker HTML-Struktur). Darüber hinaus nutzt Webflow für seine CMS-Collections ein cleveres System von dynamischen SEO-Vorlagen: Man definiert z.B. für Blogposts ein Template wie „{Post-Titel} | {Website-Name}“ für den Meta-Title, und Webflow generiert für jeden Post automatisch den passenden Title-Tag. Ähnlich lassen sich Meta-Descriptions generieren. Das spart Zeit und stellt sicher, dass auch ohne manuelles Zutun alle Seiten grundlegende Meta-Daten haben. Allerdings ist diese Automatisierung eher auf den Tech- oder Design-Nutzer ausgelegt, der sich nicht um jedes Detail kümmern will – Marketer*innen hingegen, die gezielt pro Seite Keywords optimieren, könnten es als zu unflexibel empfinden. Hier kommt WordPress ins Spiel: WordPress selbst erlaubt ebenso, Titel und Description pro Seite/Beitrag zu setzen, aber die wahre Stärke liegt in SEO-Plugins wie Yoast SEO oder Rank Math. Diese bieten ein Rundum-Paket: von Keyword-Analysen im Editor über Lesbarkeits-Prüfungen, Schema-Markup-Integration, Open-Graph-Tags für Social Media bis zur News-Sitemap, Breadcrumbs und mehr. Yoast etwa zeigt dem Autor live beim Schreiben, wie gut der Text für das gewünschte Keyword optimiert ist, und gibt konkrete Tipps (z.B. „Füge dein Keyword in eine Zwischenüberschrift ein“). Solche Features sind perfekt für Marketing-Teams, die SEO aktiv betreiben. In Webflow fehlen solche inhaltlichen Hilfestellungen – hier muss man eigenständig optimieren. Dafür kann man argumentieren: Webflow nimmt einem technisch viel SEO-Arbeit ab, WordPress gibt einem inhaltlich mehr Werkzeuge. Bei großen Websites mit komplexer SEO-Strategie (z.B. mehrsprachige Seiten mit unterschiedlichen Meta-Daten, Schema.org Markups etc.) hat WordPress mit seinem Plugin-Ökosystem einen Vorteil. Auch fortgeschrittene Taktiken wie AMP (Accelerated Mobile Pages) oder spezifische Schema-Auszeichnungen lassen sich in WordPress via Plugins relativ leicht hinzufügen. In Webflow müsste man dafür Custom Code einbinden. Dennoch: Für die meisten KMUs, die eine sauber aufgesetzte Website mit grundlegend guter SEO wollen, ist Webflow absolut ausreichend – man kann alle wichtigen Felder befüllen und dank schnellem Hosting und sauberem Code sind die Voraussetzungen exzellent. WordPress erfordert etwas mehr Konfiguration (Plugin installieren, einrichten), belohnt aber mit Feinsteuerung.

Zu beachten ist noch das Thema SEO bei großen Websites:

Webflow hat Limits (z.B. Anzahl CMS-Items je nach Plan), was extrem umfangreiche Seiten betrifft. WordPress skaliert hier grundsätzlich unbegrenzt – allerdings können sehr große WP-Seiten in der Performance leiden, wenn sie nicht optimiert werden. Es ist also ein Abwägen zwischen Komfort vs. Kontrolle: Webflow automatisiert vieles (Meta-Angaben, Sitemap etc.), WordPress gibt Ihnen die Werkzeuge, es genau nach Ihren Vorstellungen zu tun – erfordert aber etwas mehr manuelle Pflege. Interessant: In einem Cloudways-Vergleich wurde der SEO-Aspekt so beurteilt, dass WordPress langfristig die Nase vorn hat, weil mit den richtigen Plugins jedes Detail optimiert werden kann (z.B. auch Schema, OG-Daten etc.), während Webflow „nur“ die Basics hervorragend abdeckt.

Zusammenfassend – SEO & Performance:

Webflow liefert hervorragende technische Grundlagen: schnelle Ladezeiten dank optimierter Pipeline und vernünftige Voreinstellungen für SEO. Für viele kleinere und mittlere Projekte reicht das, um bei Google & Co. gut dazustehen – vorausgesetzt der Content stimmt. WordPress erfordert initial mehr Optimierungsarbeit, bietet dafür aber ein Arsenal an SEO- und Performance-Tools, um auch im harten Wettbewerb und bei komplexen Websites bestehen zu können. Entscheider sollten fragen: Wie wichtig sind feineinstellbare SEO-Details? Und haben wir das Know-how, WordPress richtig flott zu machen? Wenn man das mit Ja beantworten kann, ist WordPress extrem leistungsfähig; wenn nicht, erzielt man mit Webflow ohne viel Technik-Tamtam schon tolle Ergebnisse.

6. Sicherheit & Wartung

Beim Thema Sicherheit denken viele sofort an die berüchtigten Hacks von unsicheren WordPress-Seiten. Wie unterscheiden sich die Plattformen hier – und was bedeutet das an laufendem Wartungsaufwand?

Sicherheitskonzept Webflow:

Webflow ist ein geschlossenes System (proprietäre SaaS-Plattform), was in puncto Sicherheit Vor- und Nachteile bringt. Der große Vorteil: Webflow kümmert sich zentral um die Server-Sicherheit, Updates und Patches. Als Nutzer hat man keinen Zugriff auf den Server oder die Datenbank – dementsprechend können dort auch keine falschen Konfigurationen oder veralteten PHP-Versionen zum Problem werden. Jede Webflow-Seite läuft in der gleichen hochgesicherten Umgebung, welche z.B. automatisch SSL-Zertifikate bereitstellt, DDoS-Schutz integriert hat und regelmäßige Backups fährt. Webflow-Anwender müssen sich also nicht um Sicherheitsplugins, Server-Hardening oder ähnliche Dinge kümmern. Ebenso entfallen Sorgen um unsichere Plugins, da Webflow das Konzept eigenständiger Plugin-Installation gar nicht kennt – was nicht da ist, kann keine Lücken aufreißen. In der Praxis sind Webflow-Seiten bislang sehr selten Ziel von Angriffen, was sicherlich der Plattform-Architektur geschuldet ist. Allerdings bedeutet die Abhängigkeit von Webflow auch: Wenn doch einmal ein Sicherheitsproblem in Webflow selbst bestünde, wäre man darauf angewiesen, dass der Anbieter es schnell fixt – man kann nicht eigenhändig eingreifen (wenngleich Webflow als Profi-Anbieter hier sehr aktiv wäre). Ein weiterer Punkt: Da Code-Export nur statisch möglich ist, gibt es keine serverseitigen Skripte pro Kunde, wo sich Malware einnisten könnte. Webflow beschränkt außerdem benutzerdefinierte Code-Einbettungen – man kann zwar eigene Snippets einfügen, aber der Umfang des eigenen Codes bleibt überschaubar. Insgesamt bietet Webflow also Security by Design: ein abgeschlossenes System, das gängige Schutzmechanismen integriert, so dass eine frisch veröffentlichte Webflow-Website per se sicher und wartungsarm ist.

Sicherheitskonzept WordPress:

WordPress’ Offenheit ist Fluch und Segen zugleich in Sachen Sicherheit. Grundsätzlich ist der Core von WordPress sehr sicher – die Entwickler-Community reagiert schnell auf entdeckte Lücken mit Updates. Doch in der Praxis entstehen die meisten Sicherheitsprobleme durch unsichere Plugins/Themes oder vernachlässigte Updates. Ein WordPress-Website-Betreiber muss einige Maßnahmen ergreifen, um das System abzusichern: Regelmäßige Updates von Core, Plugins und Theme sind ein Muss (WordPress erlaubt seit einigen Versionen auch auto-updates für Plugins, was hilfreich sein kann). Weiterhin sollten Sicherheits-Plugins wie Wordfence, Sucuri oder iThemes Security eingesetzt werden, die z.B. Firewalls, Malware-Scanner und Login-Schutz bereitstellen. Die Einrichtung dieser erfordert etwas technisches Verständnis: Man konfiguriert z.B. Rate Limiting gegen Brute-Force-Attacken oder Zwei-Faktor-Authentifizierung. Viele Hoster übernehmen Grundschutz (etwa Web Application Firewalls auf Serverebene). Trotzdem bleibt WordPress ein attraktives Ziel für Angreifer, einfach aufgrund seiner Verbreitung. Schwachstellen in populären Plugins können binnen Stunden automatisiert ausgenutzt werden. Daher ist die Wartung bei WordPress leider ein Dauerposten: man sollte mindestens monatlich – besser öfter – Updates einspielen, Backups machen (Plugins wie UpdraftPlus helfen dabei) und das System überwachen. Wenn man das nicht intern leisten kann, bieten Agenturen oder Wartungsdienste solche Updates-as-a-Service an.

Sicherheit kostet also Mühe oder Geld im WordPress-Universum. Auf der anderen Seite hat man auch vollständige Kontrolle: Über den Server kann man eigene Sicherheitsmaßnahmen umsetzen, z.B. den Admin-Bereich zusätzlich durch htaccess schützen, SQL-Injection-Filter auf Serverebene installieren usw. Für sehr sicherheitskritische Projekte gibt es zudem spezialisierte Lösungen wie WordPress VIP (Automattic) mit isolierten, gehärteten Umgebungen – aber das bewegt sich dann in Enterprise-Sphären.

Update-Komfort:

Webflow-Nutzer bekommen neue Features und Sicherheitsfixes automatisch im Hintergrund eingespielt, ohne Ausfallzeit oder eigenes Zutun. Bei WordPress klickt (oder automatisiert) man die Updates, was in 95% der Fälle reibungslos klappt – jedoch besteht immer ein geringes Risiko, dass ein Plugin-Update Konflikte verursacht. Hier empfiehlt sich, eine Staging-Umgebung zu nutzen (viele Hosts bieten eine), um Updates erst testweise einzuspielen. Dieser Mehraufwand fällt bei Webflow komplett weg. Dafür kann ein WordPress-Betreiber theoretisch eine alte WP-Version ewig laufen lassen (nicht empfohlen, aber möglich), während man bei Webflow dem ständigen Wandel des SaaS ausgesetzt ist (auch hier aber positiv: Verbesserungen kommen ohne dass man selbst migrieren muss).

Zusammengefasst – Sicherheit & Wartung:

Wer kein IT-Team hat und einfach sicher sein will, dass die Website stabil läuft, findet in Webflow einen nahezu sorgenfreien Hafen – hier übernimmt der Anbieter praktisch alle Wartungsaufgaben im Hintergrund. WordPress gibt einem dagegen das Steuer in die Hand: Mit den richtigen Maßnahmen ist auch eine WordPress-Seite sehr sicher, aber es erfordert Disziplin und Know-how. Aus strategischer Sicht: Unternehmen, die die volle Kontrolle über Daten und Server benötigen (Compliance-Gründe, besondere Datenschutzanforderungen etc.), werden tendenziell zu WordPress greifen, da sie hier z.B. Hosting in Deutschland wählen, Notfallpläne erstellen und so weiter können. Für viele KMUs ist jedoch der geringere Wartungsaufwand von Webflow verlockend – Sicherheits-“Grundrauschen” wie Bot-Angriffe, Spam oder Notfall-Patches werden einem einfach abgenommen. Man sollte nur nicht vergessen: Wartungsfrei heißt nicht unveränderlich. Auch Webflow kann sich ändern (Preise, Funktionen), und man ist auf Gedeih und Verderb auf den Anbieter angewiesen. Bei WordPress hat man notfalls die Möglichkeit, selbst einzugreifen oder die Seite zu einem anderen Anbieter umzuziehen. Das ist ebenfalls ein Sicherheitsaspekt – der strategischen Art.

7. Kollaboration im Team & mit Externen

Webprojekte entstehen oft im Team – sei es intern zwischen Marketing und Design oder extern mit einer Agentur/Freelancer. Wie unterstützen Webflow und WordPress die Zusammenarbeit?

Gemeinsam an der Website arbeiten (gleichzeitig):

Webflow hat in den letzten Jahren viel getan, um Team-Kollaboration zu verbessern. Inzwischen gibt es Real-time Collaboration im Designer: Mehrere Teammitglieder können gleichzeitig an einer Webflow-Seite arbeiten, sogar auf derselben Seite in der Gestaltung. Webflow zeigt an, wer welchen Bereich bearbeitet, ähnlich wie man es von Google Docs kennt. Zudem können Kommentare hinterlassen werden, was Feedback-Schleifen direkt im Tool ermöglicht (dieses Feature kam mit dem Webflow Conf 2024 Update). Diese Funktionen sind allerdings an Webflow Workspace-Pläne gekoppelt, die sich an Teams richten. Inklusiv sind dabei je nach Plan mehrere Sitze; zusätzliche Teammitglieder kann man gegen Gebühr hinzufügen. Für externe Zusammenarbeit bietet Webflow die Möglichkeit, zwei Gäste (z.B. Agentur oder Freelancer) kostenlos als externe Editor/Designer hinzuzufügen. Praktisch bedeutet das: Wenn eine Agentur eine Website für einen Kunden baut, kann sie den Kunden als Gast-Editor einladen, damit dieser Inhalte pflegen kann – ohne extra Kosten. Umgekehrt könnte ein Unternehmen einen externen Webflow-Designer*in temporär einladen. Diese granularen Berechtigungen (etwa Designer vs. Content-Editor) machen Webflow im Team recht flexibel. Ein Hinweis jedoch: Die gleichzeitige Bearbeitung hat Grenzen – typischerweise kann immer nur eine Person die Designer-Oberfläche aktiv bearbeiten, während andere in der Editor-Oberfläche Inhalte ändern können. Mit „Page Branching“ (Seitenzweige) hat Webflow hier aber wie erwähnt eine Lösung geschaffen, um paralleles Arbeiten zu erlauben. Die jüngst angekündigte Real-Time-Collab bringt nochmals Verbesserung für große Teams. Insgesamt wird Webflow damit immer teamfreundlicher, insbesondere für Teams, in denen Designer und Content-Leute Hand in Hand arbeiten. Die Integration mit Tools wie Slack, Asana oder Jira (in Enterprise-Umgebungen) ist ebenfalls möglich, sodass Änderungen oder Publikationen Meldungen an diese Tools senden können.

Bei WordPress verläuft die Kollaboration etwas anders.

Klassischerweise arbeiten Designer/Entwickler an Theme und Code getrennt von den Redakteuren, die Inhalte im Backend pflegen. Mehrere Autoren können problemlos gleichzeitig an verschiedenen Beiträgen arbeiten – WordPress hat eine eingebaute Sperrfunktion pro Beitrag, damit nicht zwei Leute denselben Beitrag zur gleichen Zeit editieren (der zweite würde einen Hinweis erhalten: „Gerade in Bearbeitung durch X“). Für gleichzeitiges Arbeiten am Design/Code gibt es kein integriertes Werkzeug – hier greifen Entwickler auf Versionsverwaltung (Git) zurück, was aber für Marketingteams oft nicht sichtbar ist. Ein geteiltes Repository ermöglicht parallele Entwicklung und Deployment, liegt aber außerhalb von WordPress selbst. Für Content-Teams bietet WP ab Werk keine Echtzeit-Kollaboration innerhalb eines Beitrags (man kann also nicht zu zweit denselben Artikel simultan editieren wie in Google Docs). Ein Plugin namens Multicollab versucht dies nachzurüsten (Google-Docs-ähnliche Kommentare und Vorschläge im Gutenberg-Editor), aber das steht 2025 noch am Anfang. Allerdings hat WordPress Phase 3 (der Gutenberg-Roadmap) genau dieses Ziel: Realtime Collaboration im Editor einzuführen. Bis 2026 dürfte WordPress hier Fortschritte machen, sodass dann mehrere Autoren gleichzeitig an einem Inhalt arbeiten könnten. Für jetzt bleibt WP in dieser Hinsicht noch traditionell „einer schreibt, der andere wartet“.

Team-Berechtigungen & Workflows:

WordPress glänzt – wie oben erwähnt – mit seinem ausgereiften Rechtesystem. Man kann Custom-Rollen definieren und sehr spezifisch festlegen, wer was darf (z.B. ein Übersetzer darf Beiträge bearbeiten, aber nicht veröffentlichen; ein Shop-Manager darf Produkte verwalten, aber keine Plugins installieren etc.). In großen Organisationen ist das essenziell. Webflow hat lediglich Admin (Design-Zugriff) und Editor (Content-Zugriff). Feinere Unterschiede (etwa jemand darf nur Blog, aber nicht andere Collections bearbeiten) sind nicht vorgesehen. Hier ist WordPress flexibler.

Externe Zusammenarbeit (Agenturen/Freelancer):

Für viele KMU ist folgendes Szenario real: Eine Agentur erstellt die Website, der Kunde übernimmt anschließend die Pflege von Inhalten. WordPress: Das Übergabeszenario ist unkompliziert – die Agentur richtet WordPress beim Kunden-Hosting ein, übergibt Admin-Zugangsdaten, und der Kunde hat komplett alle Dateien und die Datenbank unter Kontrolle. Die Agentur könnte weiterhin beratend zur Seite stehen oder Updates machen, aber technisch ist der Kunde unabhängig. Webflow: Hier kann die Agentur den fertigen Webflow-Account dem Kunden übertragen (es gibt eine Transfer-Funktion für Projekte zwischen Webflow-Accounts) oder den Kunden als Nutzer einbinden. Allerdings bleibt die Seite in Webflow gehostet. Für viele Kunden ist das okay; man sollte nur Transparenz über die laufenden Kosten schaffen (Webflow-Plan). Wenn der Kunde irgendwann den Anbieter wechseln möchte, müsste die Website aus Webflow exportiert und auf ein anderes System übertragen werden – was bei reinen HTML/CSS-Seiten geht, aber bei CMS-Inhalten schwierig wird (die CMS-Funktion ginge beim Export verloren). Das heißt, Webflow bindet Kunde und Agentur stärker an sich: Änderungen erfordern das Webflow-Tool, und ein externer Entwickler, der kein Webflow nutzt, kann an einer Webflow-Seite praktisch nicht weiterarbeiten, außer über den Code-Export (der dann allerdings nicht mehr zurückimportiert werden kann). WordPress hingegen erlaubt es, jederzeit einen anderen Dienstleister hinzuzuziehen – jeder WordPress-Profi kann sich einloggen und weiterentwickeln, da alles auf Standard-Technologien beruht. Das ist ein wichtiger strategischer Punkt: Lock-in. Webflow schafft zwar Abhilfe mit der DevLink-Funktion (React-Komponenten aus Webflow ins eigene Codeprojekt syncen), aber das ist eher für Entwicklerteams gedacht, die Webflow ins DevOps einbinden wollen und noch in der Beta. Für den normalen KMU bedeutet es weniger.

Interne Zusammenarbeit (Marketing mit IT etc.):

Oft müssen Marketing-Teams schnell Landing-Pages basteln, ohne jedes Mal die IT oder Agentur einzuschalten. Webflow ist hier toll, denn Marketing kann – einmal geschult – eigenständig Seiten duplizieren, anpassen und veröffentlichen, ohne eine Zeile Code. WordPress kann Ähnliches mit Page-Buildern, aber wenn das Marketing-Team ohne externe Hilfe komplexere Änderungen will, stößt es evtl. an Grenzen (z.B. neues Seitentemplate, spezielle Formularlogik – da muss dann doch ein Entwickler ran oder ein passendes Plugin gefunden werden). Unternehmen sollten schauen, wie eng Design und Marketing zusammenarbeiten: Ist es sinnvoll, dass Marketing-Leute direkt am Layout schrauben? Webflow ermöglicht das in gewissen Grenzen (im Editor Mode nur Inhalt, im Designer Mode sollten wirklich nur entsprechend geschulte ran, sonst Gefahr für Konsistenz). WordPress trennt diese Sphären stärker, was manchmal gut ist (jeder bleibt in seinem Bereich), manchmal hinderlich (alles muss über Entwickler laufen).

Fazit Kollaboration:

Webflow hat sich vom Einzelkämpfer-Tool zum teamfähigen System entwickelt. Für kleine interdisziplinäre Teams (Designer + Content) bietet es inzwischen eine tolle Echtzeit-Zusammenarbeit und vermeidet klassische „Übergaben“ – alle arbeiten am gleichen Online-Projekt. WordPress erfordert noch etwas mehr klassische Abstimmung (z.B. via externe Tools wie Trello, wenn mehrere am selben Inhalt arbeiten wollen), dafür ist es enorm etabliert in Mehrautoren-Umgebungen und bietet die nötigen Rollen und Rechte. Externe Dienstleister einzubinden ist bei WordPress unkomplizierter (jeder kennt es, und man hat keine Lizenzrestriktionen). Bei Webflow muss man für Team-Mitglieder Lizenzen haben, was ein Kostenfaktor ist, und es können nur Webflow-kundige Personen Änderungen machen. Für viele KMU ist das aber in Ordnung, solange sie mit ihrer betreuenden Agentur zusammenarbeiten.

8. Internationalisierung & Mehrsprachigkeit

In einer globalisierten Welt stellen sich viele Unternehmen die Frage nach mehrsprachigen Websites. Dieser Bereich war lange ein Schwachpunkt von Webflow – doch wo stehen wir 2026?

Webflow: Native Mehrsprachigkeits-Funktion seit Ende 2023.

Webflow hatte früher keine eingebaute Mehrsprachen-Unterstützung. Nutzer behalfen sich mit Workarounds wie separaten Sites pro Sprache oder externen Übersetzungsdiensten (z.B. Weglot). Doch Ende 2023 führte Webflow endlich native Localization-Features ein. Diese ermöglichen es, mehrere Sprachversionen innerhalb eines Webflow-Projekts anzulegen. Man kann pro Seite oder Collection-Item verschiedene Sprachvarianten erstellen, region-spezifische Domains oder Unterverzeichnisse für Sprachen zuweisen, und im Designer für jede Sprachversion die Inhalte und sogar Gestaltung anpassen (falls z.B. ein Text auf Deutsch länger ist und ein anderes Layout benötigt). Das Ganze ist in der Webflow-Oberfläche integriert, sodass kein externer Plugin-Service nötig ist. Diese Entwicklung war ein Meilenstein und macht Webflow erstmals ernsthaft tauglich für internationale Websites. Dennoch steht die Funktion noch am Anfang: Man wird abwägen müssen, ob sie alle Anforderungen abdeckt. Dinge wie automatische Sprachwechsler oder Übersetzungs-Workflows (Export/Import von Texten für Übersetzer) müssen sich in der Praxis bewähren. Es ist aber zu erwarten, dass Webflow diesen Bereich stark ausbauen wird, da viele professionelle Nutzer lange darauf gewartet haben.

WordPress: Multilingual via Plugins – mächtig, aber aufwendig.

WordPress selbst hat (Stand 2025) keine eingebaute Mehrsprachigkeit. Die Community setzt daher seit jeher auf Plugins. Die bekanntesten sind WPML, Polylang und zunehmend Weglot (ein SaaS-Dienst). Diese Lösungen sind sehr leistungsfähig: Sie ermöglichen es, für alle Inhaltsobjekte (Beiträge, Seiten, Menüs, Kategorien, Plugins-Texte) Übersetzungen anzulegen und z.B. per Sprachumschalter-Flaggen zwischen ihnen zu wechseln. Allerdings bringen sie auch Komplexität: Man muss zusätzlich konfigurieren, Übersetzer müssen sich ggf. im WP-Backend zurechtfinden oder man arbeitet mit Übersetzungsdienst-Anbindung, es gibt potenziell Performance-Overhead und mehr potenzielle Fehlerquellen (jede Änderung an Seitenstruktur muss auch in anderen Sprachen gemacht werden). Einige neuere Ansätze wie Weglot umgehen das, indem sie alle Texte dynamisch übersetzen und ausliefern – was schnell implementiert ist, aber laufende Kosten verursacht und nur eingeschränkt manuell steuerbar ist. Fakt ist: Mit WordPress kann man fast jede Mehrsprachen-Anforderung umsetzen – ob 2 oder 20 Sprachen, mit verschiedenen Domains pro Sprache, sogar regionalspezifischen Varianten (z.B. Deutsch-Deutschland vs. Deutsch-Schweiz) und übersetzter Taxonomie. Große internationale Firmenwebsites setzen hierauf, nehmen aber oft beträchtlichen Aufwand in Kauf (auch was Wartung angeht – z.B. WPML Updates sorgfältig testen). Die WordPress-Community plant langfristig, Mehrsprachigkeit in den Core zu integrieren (Gutenberg Phase 4), aber das dürfte frühestens 2026/27 spruchreif werden. Bis dahin bleiben Plugins der Weg.

Vergleich und praktische Tipps:

Für ein KMU, das z.B. eine zweisprachige Website (Deutsch/Englisch) möchte, stellt sich die Frage: Wie einfach ist das mit beiden Systemen? Mit Webflow’s neuem Localization-Feature ist es vermutlich einfacher einzurichten, da es Teil der Oberfläche ist und kein zusätzliches Tool erfordert. Allerdings sind evtl. Funktionen wie maschinelle Vorschläge oder komfortabler Übersetzungsworkflow (z.B. Export aller Strings als Excel für einen Übersetzer) noch nicht so ausgereift wie bei WP-Plugins. WordPress-Plugins wie Polylang bieten dafür viel Feintuning – man kann pro Sprache SEO-Texte individuell optimieren, hat aber auch mehr Verantwortung, dass keine Inhalte „vergessen“ werden zu übersetzen. Gerade bei SEO sollte man beachten: Mit WordPress-Plugins kann man pro Sprache eigene Meta-Daten verwalten, hreflang-Tags etc., das sollte Webflow aber ebenfalls abdecken (noch zu prüfen, wie granular).

Ein großer Unterschied: Kosten.

Webflow’s Mehrsprachigkeit ist ab einem gewissen Plan verfügbar (vermutlich Business oder höher, Genaueres je nach Pricing), wohingegen man in WordPress ein kostenloses Plugin (Polylang in Grundversion) nutzen könnte. Professionelle WP-Plugins wie WPML sind aber wiederum kostenpflichtig (Lizenz pro Jahr). Der Aufwand zur Einrichtung wird bei WP oft unterschätzt – es kann die Projektdauer signifikant erhöhen, wenn zig Seiten in mehreren Sprachen sauber aufgebaut werden müssen. Hier punktet Webflow mit seiner visuellen Herangehensweise: Man sieht direkt im Designer alle Sprachvarianten einer Seite und kann z.B. Layout-Änderungen je Sprache durchführen, was in WP so ohne Weiteres nicht geht (man hat dort pro Sprache meist eine separate Seite).

Fazit Internationalisierung:

Bis vor kurzem war die Antwort klar: Für Mehrsprachigkeit lieber WordPress. Mit Webflow’s neuem nativen Ansatz hat sich das Blatt gewendet – für einfache zwei- oder dreisprachige Websites dürfte Webflow nun eine sehr attraktive Option sein, da es die Hauptfunktionen integriert bietet und simpler hält. WordPress bleibt die Wahl für hochgradig angepasste mehrsprachige Seiten oder sehr viele Sprachen, wo man absolute Kontrolle über jeden Aspekt braucht (oder bereits bestehende WP-Übersetzungsprozesse hat). Unternehmen sollten prüfen: Reichen die Bordmittel von Webflow für unsere Zwecke (meist ja, bei überschaubarer Sprachanzahl)? Oder benötigen wir spezielle Multisite-Setups, komplexe Lokalisierung – dann ist WordPress mit seinen spezialisierten Plugins vielleicht besser, auch wenn es mehr initialen Aufwand bedeutet. Wichtig: Mehrsprachigkeit bedeutet immer auch mehr Pflegeaufwand, egal welches System – Webflow nimmt einem hier etwas Komplexität ab, WordPress gibt dafür maximale Flexibilität.

9. E-Commerce & Zahlungsfunktionen

Immer mehr KMU möchten Produkte oder Dienstleistungen online verkaufen. Beide Plattformen werben damit, E-Commerce zu ermöglichen – doch was leisten Webflow und WordPress in diesem Bereich?

Webflow Ecommerce:

Webflow beinhaltet ein nativ integriertes E-Commerce-Modul, das vor allem auf kleine bis mittlere Shops ausgerichtet ist. Man kann innerhalb von Webflow einen Shop anlegen, Produkte mit Bildern, Beschreibungen, Preisen definieren und sogar Varianten (Größen, Farben) erstellen. Der große Vorteil ist die Design-Freiheit: Produktseiten, Warenkorb und Checkout sind komplett im Webflow-Designer anpassbar, sodass der Shop nahtlos zum Rest der Website passt. Wichtige Funktionen wie Versandoptionen, Steuerberechnung und E-Mail-Bestellbestätigungen sind eingebaut. Als Zahlungsanbieter unterstützt Webflow aktuell Stripe und PayPal (damit kann man Kreditkarten, Apple Pay usw. abdecken). Kürzlich hat Webflow auch Abo-Commerce eingeführt – d.h. man kann Produkte mit wiederkehrender Zahlung (Subscriptions) anbieten, was für SaaS oder Mitgliedschaften wichtig ist. Trotz dieser ordentlichen Feature-Liste muss man wissen: Webflow E-Commerce kommt nicht an die Tiefe von spezialisierten Shop-Plattformen heran. Was fehlt oder begrenzt ist, sind z.B. Multi-Währung (eine Shop-Währung pro Projekt, Stand jetzt), ausgefeilte Lagerverwaltung jenseits einfacher Bestandsangaben, komplexe Rabattregeln, Kundenkonten mit Bestellhistorie (es gibt keine „Kunden einloggen“-Funktion außer in Kombi mit Membership), oder POS-Integrationen. Für einen kleinen Shop mit vielleicht hunderten Artikeln und Standard-Checkout ist Webflow jedoch meist ausreichend – alles Wesentliche ist da und sehr einfach zu bedienen im Vergleich zu umfangreichen Shopsystemen. Die Nutzererfahrung für Shop-Betreiber ist gut, da man Produkte quasi wie andere CMS-Items pflegt und das Frontend nicht durch ein Fremd-Theme vorgegeben ist. Limitierungen gibt es bei den Mengen: Je nach Plan sind z.B. 500 Produkte im Standard E-Commerce Plan erlaubt, höhere Pläne heben das gegen Aufpreis an. Und Webflow nimmt (im Standardplan) eine Transaktionsgebühr von 2% auf Verkäufe, die man erst in höheren Tarifen loswird. Eine interessante Hybrid-Lösung, die manche nutzen: Webflow fürs Frontend-Design + Shopify im Hintergrund, verbunden über Tools wie Shopyflow. Dann fungiert Webflow als Schaufenster, aber die ganze Warenkorb- und Zahlungslogik läuft über Shopify. Das zeigt: Webflow ist primär ein CMS, das E-Commerce mit anbieten kann, aber bei sehr ambitionierten Shop-Funktionen stößt man an Grenzen.

WordPress + WooCommerce:

WordPress selbst ist kein Shopsystem, aber mit dem WooCommerce-Plugin wird es zu einem der mächtigsten E-Commerce-Werkzeuge am Markt. WooCommerce (von Automattic, den WordPress-Machern, gepflegt) ist kostenlos und extrem verbreitet (über 5 Millionen aktive Installationen). Es verwandelt WordPress in einen vollwertigen Online-Shop: Man erhält Produktverwaltung, Kategorien, variable Produkte, Lagerbestand, Bestellabwicklung, Rechnungsstellung, Kundendaten usw. im Dashboard. Funktional ist WooCommerce Webflow E-Commerce weit überlegen: Es gibt Plugins/Extensions für alles – Multi-Currency, Abo-Commerce (WooCommerce Subscriptions), Gutschein-Systeme, dynamische Preisregeln, komplexe Versandtarife, Anbindung an ERP oder POS, und und und. Die Kehrseite: Diese Flexibilität macht WooCommerce auch komplexer. Die Einrichtung eines Shops erfordert etliche Konfigurationsschritte (Steuerklassen, Versandzonen, E-Mails, Zahlungsanbieter einrichten). Doch die Community hilft mit Dokumentation und vorgefertigten Lösungen. Für Zahlungsfunktionen unterstützt WooCommerce standardmäßig PayPal und Stripe, aber durch Plugins praktisch jeden Anbieter (von Klarna über Amazon Pay zu Square etc.). Es lassen sich mehrere parallel anbieten. Auch Versanddienst-Integrationen (Labeldruck, Sendungsverfolgung) sind erhältlich. Kurz: WooCommerce kann vom Mini-Shop bis zum großen Online-Business alles abbilden – allerdings benötigt ein größerer WooCommerce-Shop auch entsprechend kräftiges Hosting und Wartung. Performance kann ein Thema sein, da WooCommerce die Datenbank von WordPress belastet (jede Bestellung, jeder Kunde = Einträge in WP). Für sehr umfangreiche Shops (>50k Produkte, >100k Bestellungen) stoßen viele an Grenzen und orientieren sich an spezialisierte Lösungen oder skalieren WP mit Caching/Lastausgleich etc.

Was bedeutet das für ein KMU?

Es kommt stark auf den Anwendungsfall an. Möchte eine Firma nur einen kleinen Produktkatalog (z.B. 20 Produkte) auf der ansonsten content-getriebenen Firmenwebsite verkaufen, ist Webflow sehr attraktiv: Man kann das Shop-Modul quasi nebenbei nutzen, ohne zwei Systeme pflegen zu müssen. Die Gestaltung des Shops passt sich dem Corporate Design an, und man muss sich nicht durch die oft technischen Einstellungen eines WooCommerce wühlen. Beispiel: Ein Fitnessstudio verkauft 5 Merch-Artikel online – Webflow E-Commerce reicht hier völlig und ist schnell aufgesetzt. Hat ein Unternehmen jedoch die Ambition, einen vollwertigen Online-Shop zu betreiben, ggf. mit hunderten Artikeln, Kundenaccounts, Rabattsystem, verschiedenen Sprachen/Währungen – dann führt an WooCommerce kaum ein Weg vorbei, sofern man bei diesen beiden Plattformen bleiben will. WooCommerce bringt die dafür nötige Skalierbarkeit und den Feature-Reichtum mit. Allerdings muss man die laufende Pflege einkalkulieren: Updates (WooCommerce bringt sehr häufige Updates), kompatible Plugins finden, Performance optimieren. Vielleicht braucht es dann doch wieder Entwickler-Support, während Webflow-Shops eher im No-Code-Geiste bleiben können.

Kosten sind ebenfalls ein Thema:

Webflow erhebt wie gesagt evtl. Transaktionsgebühren und benötigt höhere Plan-Upgrades für größere Shops. WooCommerce selbst ist kostenlos, aber man zahlt für einige Extensions und vor allem für ein gutes Hosting. Und natürlich fallen auch bei WooCommerce z.B. Payment Gateway Gebühren an (die hat man bei Webflow auch, Stripe nimmt ja seinen Anteil). Unterm Strich kann ein kleiner Webflow-Shop günstiger sein als WooCommerce (weniger Wartungs- und Entwicklungskosten). Bei großem Volumen relativieren sich die Kosten und dann ist man mit WooCommerce oft besser aufgestellt, weil keine Umsatzabgabe an Webflow mehr fließt und man die Infrastruktur selbst optimieren kann.

Fazit E-Commerce:

Für einfache Shop-Bedürfnisse integriert in eine Firmenwebsite ist Webflow’s E-Commerce-Modul komfortabel und ausreichend. Man spart Zeit und kriegt einen optisch ansprechenden Shop ohne Plugins. Für umfangreiche E-Commerce-Projekte mit professionellem Online-Handel ist WooCommerce (WordPress) deutlich mächtiger – allerdings um den Preis höherer Komplexität und Wartungsaufwände. Strategisch könnte man auch mischen: z.B. die Haupt-Website in Webflow, und den Shop-Bereich auf einer separaten WooCommerce-Installation betreiben (mit entsprechend abgestimmtem Design). Das ist aber für kleine Unternehmen oft „too much“. Daher kann man als Faustregel nehmen: kleiner Shop oder Shop als Nebengleis -> Webflow ist ausreichend und simpel; Shop als Kern des Geschäfts -> WordPress/WooCommerce bietet das robustere Fundament für Wachstum (dann ggf. mit Agentur oder Fachleuten umsetzen).

10. Integrationen & Headless-Fähigkeit

Moderne Websites stehen selten für sich allein – man möchte vielleicht ein CRM anbinden, Newsletter-Formulare integrieren, Analyse-Tools verwenden oder sogar eine komplett individuelle Frontend-App auf Basis eines CMS bauen (Headless CMS). Wie schlagen sich Webflow und WordPress in Sachen Integrationen und Offenheit?

Integrationen in Webflow:

Webflow verfolgt den Ansatz, möglichst viel nativ abzudecken – d.h. anders als WordPress, wo man für vieles Plugins nachinstalliert, hat Webflow bestimmte Features (Formulare, SEO-Tools, E-Commerce etc.) bereits eingebaut. Nichtsdestotrotz kommen Unternehmen oft mit Wunsch nach Integration externer Dienste. Hier bietet Webflow mehrere Wege: Zum einen gibt es seit kurzem einen App-Marktplatz mit rund 100 Apps. Darüber kann man z.B. Tools wie HubSpot, Mailchimp, Airtable, Zapier, Google Analytics etc. mit Webflow verbinden. Die Integration läuft oft über API-Keys oder einfache Konfiguration – Webflow erlaubt diesen Apps begrenzten Zugriff, um z.B. Daten aus Formularen direkt an ein CRM zu schicken. Dieser Marktplatz ist ein guter Schritt, aber die Auswahl ist (noch) klein im Vergleich zur WordPress-Welt. Viele Apps kann man jedoch auch ohne offiziellen Connector einbinden, indem man Custom Code Snippets nutzt: Webflow gestattet das Einfügen von externen Skripten (z.B. Chatbot-Code, Cookie-Consent-Tools, Analytics-Snippets) im Head oder Body. So lassen sich praktisch alle gängigen Marketing- und Trackingdienste einbinden, erfordert aber etwas technisches Verständnis. Über Zapier oder Make (Integromat) kann Webflow ebenfalls mit Tausenden Diensten verbunden werden – etwa um ein Webflow-Formular an Google Sheets zu schicken oder neue Webflow-CMS-Einträge via Social Media zu posten. Diese No-Code-Automatisierungen funktionieren gut und Webflow stellt dafür auch APIs bereit (man kann z.B. über die API neue CMS-Einträge erstellen oder auslesen). Damit eignet sich Webflow auch als Headless CMS Light: Man könnte die Inhalte aus Webflow-CMS über API auslesen und in einer externen App nutzen. Allerdings ist das eher selten, da wenn man schon eine eigene App baut, man meist gleich ein dediziertes Headless-CMS wie Contentful nimmt oder WordPress headless einsetzt. Neu von Webflow ist außerdem DevLink, ein Feature für Entwickler-Teams: Damit kann man React-Komponenten in Webflow gestalten und dann in ein React-Projekt exportieren bzw. dort einbinden. Das ist aber sehr spezifisch für bestimmte Workflows (Design/Dev-Collaboration) und kein generelles Integrations-Framework. Unterm Strich bietet Webflow viele Möglichkeiten zur Integration, aber eben auf Basis von Einbettungen oder dem begrenzten App-Markt. Was es nicht gibt, ist die riesige Library an einsatzfertigen Plugins wie bei WordPress. Doch viele moderne SaaS bieten Webflow-taugliche Embed-Codes an, weil sie wissen, dass diese Kundengruppe nicht selbst hosten will. Für den durchschnittlichen Anwendungsfall (Newsletter-Signup, Live-Chat, Analytics, Karte einbetten) ist Webflow absolut fähig.

Integrationen in WordPress:

Hier kann man es kurz machen: „Es gibt ein Plugin dafür.“ Mit ~60.000 Plugins im offiziellen Verzeichnis – und tausenden weiteren Premium-Plugins auf Marktplätzen – existiert für fast jede denkbare Integration bereits eine Lösung. Sei es ein SEO-Tool, ein Buchungssystem, Multilingual, Shop-Anbindung, Zahlungs-Gateway, Learning Management, Membership-System, Foren, Social-Media-Feeds – was auch immer: Höchstwahrscheinlich hat jemand ein Plugin geschrieben, das die gewünschte Funktion ergänzt. Das ist die große Stärke von WordPress’ offener Architektur. Man bindet CRM und Newsletter oft über offizielle Plugins des Anbieters ein (z.B. HubSpot Plugin, Mailchimp Plugin), die in wenigen Minuten installiert sind und oft Dashboard-Widgets oder Settings im WP-Backend mitbringen. Zudem kann man mittels WordPress REST API oder GraphQL (via Plugin) WordPress auch Headless betreiben: Dabei nutzt man WordPress nur als Backend, und das Frontend ist eine separate React/Next.js oder Gatsby-Applikation, die Inhalte via API abruft. Viele große Projekte wählen diesen Weg, um maximale Freiheit im Frontend zu haben, während Redakteure das gewohnte WP-Backend behalten. Für ein KMU ist das möglicherweise oversized, aber es zeigt die Flexibilität. Headless WordPress zu verwenden, kann sich lohnen, wenn man z.B. eine Mobile App und eine Website aus derselben Content-Quelle speisen möchte. Webflow könnte zwar Inhalte per API liefern, aber hat kein so ausgereiftes Headless-Ökosystem oder Community wie WordPress.

Integrationstiefe und -risiken:

Während man bei Webflow oft mit einfachen Webhooks oder Embed-Codes viel erreicht, kann man bei WordPress wirklich ins Eingemachte gehen: Datenbankabfragen, Custom Tables, eigene PHP-Integrationen – alles machbar. Dies ermöglicht Unternehmenssysteme zu integrieren (z.B. ein Intranet oder eine Kunden-Datenbank), erfordert dann aber wiederum Programmieraufwand. Ein potenzieller Nachteil der WordPress-Vielfalt: Manche Plugins sind schlecht geschrieben, was zu Performance- oder Sicherheitsproblemen führen kann. Bei Webflow kann das nicht passieren, weil man nichts von Drittanbietern ausführt außer geprüfte Integrationen. Dafür hat man eben manchmal Workarounds nötig, wenn ein spezielles Feature fehlt.

Beispiele:

Eine kleine Beratung möchte ein Kontaktformular, das Leads direkt ins CRM sendet. – Webflow: Mit dem eingebauten Form sammelt man die Anfrage, via Zapier schickt man sie ans CRM weiter. – WordPress: Man installiert ein Plugin wie Gravity Forms oder Contact Form 7 mit HubSpot-Addon und erreicht Ähnliches. Beide schaffen es, aber WP hat hier vielleicht den Vorteil, dass das CRM evtl. ein offizielles WP-Plugin hat, das ohne Zapier auskommt.

Ein anderes Beispiel: Mitgliederbereich mit Login und personalisierten Inhalten. – WordPress hat dafür zahlreiche Membership-Plugins, Webflow hat zwar seit 2022/23 Membership-Fähigkeiten (Login, geschützte Bereiche) integriert, aber diese sind noch rudimentär (z.B. kein gruppenbasiertes Content-Gating, kein komplexes Rollen-System).

Fazit Integrationen:

Wenn Schnell und Standard gefragt ist, sind beide Plattformen okay – Webflow deckt viel nativ ab und via Zapier/Embed den Rest, WordPress hat Plugins. Wenn es um hochgradige Individualisierung oder untypische Funktionen geht, spielt WordPress seine Stärke als offenes Framework aus – theoretisch ist nichts unmöglich, es ist ja Open Source und erweiterbar bis ins Mark. Webflow hat gewisse Grenzen (was nicht vorgesehen ist, kann nur mit externe Krücken gelöst werden). Für KMUs sind aber viele Integrationen eher Marketing-Standard (Analytics, Social, CRM) – das beherrschen beide gut. Strategisch kann man sagen: Mit WordPress ist man zukunftssicherer, falls später mal spezielle Anforderungen auftauchen, denn notfalls lässt sich immer etwas entwickeln. Bei Webflow müsste man in solchen Fällen evtl. doch auf eine externe App oder einen Plattformwechsel zurückgreifen, sollte der Bedarf über das von Webflow Gebotene hinauswachsen.

11. Kostenstruktur & langfristiger Aufwand (TCO)

Nicht zuletzt entscheidet oft das Budget. Daher lohnt ein Blick auf die Kosten: Was fällt kurzfristig an, was langfristig? Wie steht es um den Total Cost of Ownership für Webflow vs. WordPress?

Kosten bei Webflow:

Webflow folgt dem SaaS-Modell mit monatlichen Gebühren pro Website (Site-Plans) oder pro Account/Team (Workspace-Plans). Für eine typische Firmenwebsite mit CMS-Funktion benötigt man mindestens den CMS Site Plan (rund $23 pro Monat bei jährlicher Zahlung). Dieser umfasst z.B. 2.000 CMS-Items und 3 Content Editor Nutzer inklusive. Größere Sites (mehr Traffic, mehr Items) brauchen den Business Plan ($39/Monat, 10.000 Items, 10 Editor Nutzer). E-Commerce-Pläne starten bei $29/Monat (für ~500 Produkte, allerdings mit 2% Transaktionsgebühr). Hinzu kommen evtl. Kosten für Team-Mitglieder im Designer: Will man mehrere Designer im Workspace, zahlt man pro Sitzplatz extra (außer man bleibt im Free-Account und überträgt Projekte, was aber für Dauerteam nicht praktikabel ist). In Summe kann Webflow für eine Unternehmensseite z.B. $20-40 pro Monat kosten – was vergleichbar mit einem guten Hosting-Paket für WordPress ist. Vorteil: In dieser Gebühr ist alles enthalten – Hosting, CDN, Backups, Security, Support. Unerwartete Zusatzkosten gibt es kaum, außer man benötigt ein Feature, das einen Planwechsel erfordert (z.B. mehr Sprachen oder mehr Traffic als inklusiv). Webflow hat auch einen kostenlosen Plan zum Ausprobieren (Seite läuft dann aber auf einer Webflow-Subdomain und mit limitierter CMS-Funktion). Wichtig zu bedenken: Webflow’s Kosten laufen solange die Website online ist. Es gibt keinen „Kaufpreis“; über Jahre summiert sich das. Viele finden das fair für die gebotene Dienstleistung (man spart ja Wartungsaufwand, der sonst manuell oder durch Personal abgedeckt werden müsste).

Kosten bei WordPress:

Die Software WordPress ist Open Source und kostenlos. Die maßgeblichen Kosten kommen daher von anderen Posten: Hosting kann von wenigen Euro/Monat (Shared Hosting) bis zu dreistelligen Beträgen (Managed Server) reichen. Für die meisten KMUs ist ein solides Paket für ~10-30€ im Monat ausreichend. Dazu kommen oft einmalige Kosten: Premium-Theme (viele kaufen eins für 40-80€ einmalig), einige Premium-Plugins (manche SEO-Plugins, E-Commerce-Addons, Formular-Plugins haben Jahresgebühren von 50-200€). Nicht zu vergessen die Entwicklungskosten: Wenn man eine Agentur beauftragt, fließt dort Arbeitszeit rein (Design, Umsetzung, Konfiguration). Diese initialen Kosten können je nach Projekt von ein paar tausend bis deutlich mehr variieren. Bei Webflow würde man für eine Agenturleistung natürlich auch zahlen, aber eventuell weniger, da gewisse Dinge schneller gehen.

Langfristig: WordPress kann theoretisch ewig ohne laufende Lizenzkosten betrieben werden (wenn man auf kostenlose Plugins setzt). Praktisch sollte man jedoch Wartungskosten einplanen: Entweder eigene Arbeitszeit oder einen Wartungsvertrag mit einer Agentur (viele bieten Pakete z.B. 50-150€/Monat für Updates, Monitoring, Support). Diese Kosten werden oft übersehen – eine veraltete, nicht gewartete WP-Seite kann ein Sicherheitsrisiko sein und später teure Reparaturen verursachen. Auf der anderen Seite hat man bei WordPress die Wahl: Ein kleiner Verein kann für 5€ Hosting im Monat eine WP-Seite haben und alle Updates selbst machen – dann ist es unschlagbar günstig. Bei Webflow gibt es diese Downscaling-Möglichkeit kaum; man ist an die vorgegebenen Planpreise gebunden.

Total Cost of Ownership (TCO):

Wenn man die Gesamtkosten über einen Zeitraum (sagen wir 3-5 Jahre) betrachtet, relativieren sich manche Unterschiede: Webflow zieht stetig Geld, liefert dafür aber auch stetig Leistung (Hosting, Updates). WordPress kann initial teurer sein (Entwicklung, Einrichtung) und hat versteckte Folgekosten (ggf. Fehlerbehebungen nach Updates, Verbesserungen, ggf. Redesign alle paar Jahre, Server-Upgrades). Einige Berechnungen zeigen, dass für einfache Websites die Kosten über 5 Jahre zwischen Webflow und WordPress oft ähnlich ausfallen, wenn man alle Faktoren einbezieht (Agenturwartung vs. SaaS-Gebühren). Unterschiede ergeben sich je nach Anforderungen: Ein komplexes Projekt mit vielen Spezialfunktionen wird in Webflow evtl. gar nicht umsetzbar sein oder erfordert teure Workarounds, während es in WP mit bestehenden Plugins geht – oder umgekehrt: Ein einfaches Portfolio ist in Webflow schnell selbst gebaut, während man in WP vielleicht unnötig Geld für Dinge ausgibt, die man nicht braucht.

Planbarkeit:

Webflow-Kosten sind fix planbar (monatlich X Dollar), WordPress-Kosten sind variabler. Mal braucht man einen Entwickler für ein Plugin-Problem (Zufallskosten), mal muss man den Server aufrüsten bei Traffic-Spitzen. Einige Unternehmen mögen die Kalkulierbarkeit von Webflow daher lieber, andere schrecken die laufenden Gebühren ab und sie investieren lieber einmalig in eine eigene WP-Lösung.

Wertschöpfung und Unabhängigkeit:

Ein Aspekt, den man in TCO bedenken kann: Mit WordPress erschafft man etwas, das einem gehört – der Code, die Seite kann man mitnehmen, hosten wo man will, notfalls anpassen. Diese Unabhängigkeit hat vielleicht ideellen Wert. Bei Webflow mietet man die Plattform. Kündigt man, muss man die Seite exportieren (dann hat man aber nur statischen Code, kein CMS). Manche betrachten dies als Risiko – andere als Komfort, dass man es eben nicht selbst hosten muss.

Skalierung der Kosten:

Sollte ein KMU stark wachsen, kann bei Webflow der Kostenblock steigen (höherer Plan, mehr Editor Seats). Bei WordPress würde man evtl. mehr für ein größeres Hosting bezahlen, aber die Software an sich verursacht keine Mehrkosten egal ob man 1.000 oder 1 Mio. Besucher hat (außer man geht zu WP VIP etc.). Für Traffic-Spitzen kann Webflow Kosten verursachen, wenn man Bandbreiten oder Besucherlimits überschreitet (selten der Fall, Limits sind großzügig). WordPress wiederum skaliert horizontal schwieriger – wenn man viele Besucher hat, muss man u.U. in CDN, Load Balancer investieren. Doch das betrifft nur sehr große Websites.

Fazit Kosten/TCO:

Für eine faire Betrachtung sollte man einbeziehen: Webflow = planbare laufende Kosten, minimaler Wartungsaufwand vs. WordPress = variable Kosten, potenziell günstiger wenn man es selbst pflegen kann, aber mit möglichem Aufwand bei Updates/Problemen. Viele KMUs fahren gut damit, WordPress auszulagern – sprich, sie zahlen einer Agentur eine Pauschale für Wartung, was die Kosten auch planbar macht, ähnlich einem Webflow-Abo. Dann entscheidet, welche Summe X man bereit ist monatlich zu investieren und was einem dafür wichtig ist.

Pauschal lässt sich nicht sagen „das eine ist billiger“. Kleines Rechenbeispiel: Eine einfache Website könnte via Webflow inhouse erstellt werden und kostet dann 20€/Monat Hosting – in 5 Jahren ~1200€. Die gleiche in WP von einer Agentur erstellt kostet vielleicht 3000€ einmalig, plus 10€/Monat Hosting + alle 2 Jahre 500€ für Updates = ~4400€ in 5 Jahren. Oder andersherum: Eine Webflow-Agentur-Website, bei der der Kunde 50€/Monat Plan zahlt, versus ein WP-Freelancer-Setup ohne Wartung... Es hängt sehr vom Szenario ab.

Wichtiger ist: Kostenwahrheit schaffen – man sollte sich bewusst machen, dass keine Website komplett kostenlos betreibbar ist (selbst wenn WP gratis ist, braucht man Zeit, Wissen, Wartung dafür, was interne Ressourcen bindet). Webflow’s Preismodell ist transparent und schließt viele versteckte Aufwände aus. WordPress gibt einem die Wahl, kosten zu sparen durch eigene Arbeit, was wiederum nicht jeder leisten kann oder will.

12. Strategische Entscheidungskriterien

Nach all den Detailvergleichen stellt sich die Kernfrage: Welche Plattform ist mittel- und langfristig die bessere für wen? Hier fließen mehrere Faktoren zusammen – technische, organisatorische und strategische.

1. Unternehmensgröße & Ressourcen:

Kleine Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung profitieren oft von Webflow, weil es die technische Komplexität auslagert. Wenn niemand im Team Programmierung beherrscht oder Server administrieren kann, ist Webflow eine sichere Bank: Man benötigt keinen Entwickler* für die meisten Aufgaben. WordPress lässt sich zwar auch ohne Programmierer bedienen, aber sobald etwas nicht „nach Plan“ läuft (Plugin-Konflikt, PHP-Fehler), braucht man Expertenhilfe. Größere KMU mit eigener IT oder festem Agenturpartner können WordPress leichter stemmen. Sie haben entweder die Skills im Haus oder Budgets für Dienstleister. Ressourcen umfassen aber nicht nur Personal, sondern auch Zeit: Wer schnell ein Ergebnis will und nicht monatelang an Konzept und Entwicklung feilt, kommt mit Webflow flotter zum Ziel (die Plattform beschleunigt den Bau, manche schätzen um bis zur Hälfte der Entwicklungszeit im Vergleich). WordPress-Projekte dauern oft länger, weil mehr Abstimmung (Themeanpassung, Plugin-Auswahl) nötig ist.

2. Anforderungsprofil & Use-Cases:

Man sollte die primäre Zielsetzung der Website klar definieren. Ein Content-getriebenes Blog/Magazin mit hunderten Beiträgen und mehreren Autoren? -> Tendenz WordPress, wegen der Stärke im Publizieren/Archivieren und Editor-Workflows. Eine visuell beeindruckende Landingpage oder Portfolio zur Lead-Generierung? -> Webflow, da Gestaltung und Animationsmöglichkeiten hier brillieren. Ein Online-Shop als Kern des Geschäfts? -> Eher WordPress (WooCommerce) aufgrund der Skalierbarkeit, außer es ist wirklich klein, dann Webflow okay. Internationales Publikum mit 5+ Sprachen? -> WordPress, denn dort sind Multilingual-Lösungen seit Jahren erprobt, Webflow’s Feature ist neu und evtl. für sehr viele Sprachen (noch) unpraktisch. Community-Features (Forum, Nutzer-Login, viele Interaktionen)? -> WordPress, mittels BuddyPress, bbPress etc., da Webflow so etwas gar nicht hat. Marketing-Website mit Fokus auf Conversion (z.B. SaaS-Website mit Pricing-Page, Funnel)? -> Hier könnten beide passen, aber Webflow hat einen Trend, dass Startups es lieben wegen der Kombi aus Designfreiheit und ohne Devs auskommen. Web-App oder Mobile-App mit CMS-Backend? -> WordPress headless wäre eine Möglichkeit, Webflow hingegen ist kein vollwertiges Backend für Apps (man kann seine API nutzen, aber es ist nicht darauf optimiert).

Kurzum: Schreiben Sie eine Liste der Must-Have-Features Ihrer Website und prüfen Sie, ob einer der Kandidaten etwas davon nicht gut abdeckt. Webflow deckt z.B. nicht gut ab: Mitgliederbereiche mit viel Logik, komplexe Formularprozesse (keine Captcha-Logik von Haus aus, kann aber eingebunden werden), sehr große Datenmengen (limitiert), spezielle Datenbankabfragen (kann man mangels SQL-Zugriff nicht custom bauen). WordPress tut sich schwer bei: pixelperfektem ausgefallenem Design (geht zwar, aber mit mehr Aufwand), absoluter Wartungsfreiheit (gibt’s nicht, es sei denn jemand übernimmt gegen Kosten).

3. Langfristige Pflege und Entwicklung:

Eine Website ist ein lebendiges Produkt. Planen Sie künftige Änderungen ein. Wenn die Website alle 2-3 Jahre einen frischen Look bekommen soll, könnte Webflow punkten, weil Redesigns im laufenden System visuell umsetzbar sind. Bei WordPress läuft ein Redesign oft auf Theme-Wechsel oder -Neubau hinaus – was im Grunde einer neuen Website ähnelt. Andererseits, wenn Sie erwarten, dass ständig neue Funktionen hinzugefügt werden müssen (z.B. erst Blog, dann Shop, dann vielleicht mal ein Event-Kalender, dann ein Kunden-Login), ist WordPress flexibler modular erweiterbar. Webflow ist eher weniger dafür gedacht, im Nachhinein mit Funktionen „aufgebohrt“ zu werden – was drin ist, ist drin; was nicht, erfordert externe Lösungen. Maintenance-Plan: Überlegen Sie, wer die Site betreuen wird. Wenn Sie das an eine Agentur auslagern und dafür bezahlen, relativiert sich die „Wartungsfreiheit“ von Webflow, da auch eine Webflow-Site inhaltlich betreut und aktualisiert werden will – das kann eine Agentur genauso gut in WP erledigen. Wenn Sie aber niemanden binden wollen und selbst so wenig Aufwand wie möglich möchten, dann ist Webflow schön unkompliziert.

4. Unabhängigkeit & Ownership:

Strategisch ist auch relevant, wie wichtig es Ihnen ist, vollständige Kontrolle über die Plattform zu haben. WordPress gibt Ihnen den Quellcode, die Datenbank – alles liegt auf Ihrem Server. Sie besitzen die Site. Bei Webflow mieten Sie Kapazitäten – sollte Webflow (hypothetisch) eines Tages schließen oder die Preise drastisch erhöhen, haben Sie ein Problem. Der Lock-in-Effekt von Webflow ist real: Der Code-Export liefert nur statische Seiten (kein CMS), was für dynamische Seiten nicht hilfreich ist. Wer Wert auf Open-Source, Datenhoheit und Notfallplan legt, wird eher WordPress bevorzugen. Wer pragmatisch sagt „Webflow als Firma wird schon weiterexistieren und ich profitiere jetzt von der tollen Plattform“, der kann das Risiko vernachlässigen.

5. Geschwindigkeit vs. Gründlichkeit:

Oft gibt es den Trade-off zwischen schnell etwas live bringen vs. perfekt maßgeschneiderte Lösung entwickeln. Webflow begünstigt Ersteres – man bekommt schnell sehr brauchbare Resultate. WordPress kann auch mit Vorlagen schnell sein, aber je individueller, desto länger dauert es. Strategisch: Brauchen Sie Time-to-Market oder das ultimative Feature-Set? Startups z.B. wollen oft schnell live gehen (Webflow populär in Startup-Szene), während etablierte Unternehmen mit spezifischen Anforderungen lieber alles abdecken (WordPress + custom Dev).

6. Budgetüberlegungen:

Wie ausführlich im Kosten-Teil diskutiert, sollte das Budget zum Fahrplan passen. Kleines festes Budget, keine IT-Personen: Webflow vermutlich vorteilhaft. Budget für Entwicklung vorhanden, dafür wenig Lust auf laufende Gebühren: WordPress ist dann häufig Mittel der Wahl, da man einmal investiert und dann geringe Fixkosten hat.

7. Community & Support:

Nicht zu unterschätzen: In der WordPress-Welt finden Sie für praktisch jedes Problem eine Lösung via Google, Foren, YouTube. Die Community ist riesig. Webflow hat auch eine sehr aktive Nutzerbasis, Forum und Webflow University (Tutorials), aber die Menge an freien Ressourcen ist kleiner, was aber auch heißt: Weniger unterschiedliche Wege, Dinge zu tun – oft führt bei Webflow der offizielle Weg zum Ziel, Punkt. Offiziellen Support bietet Webflow (Mail-Support, je nach Plan schneller), WordPress selbst bietet keinen Support (außer Foren); da helfen nur der Hoster oder beauftragte Experten. Ein KMU ohne IT könnte also vom Webflow-Support profitieren, statt selbst durch StackExchange zu wühlen.

8. Zukunftssicherheit:

Das bringt uns zum nächsten Abschnitt – ein Blick in die Zukunft kann ebenfalls Teil der Strategie sein: Welche Plattform entwickelt sich in Ihre gewünschte Richtung?

13. Ausblick 2026+: Roadmap & Entwicklungen

Beide Plattformen schlafen nicht – in den kommenden Jahren werden neue Features und Trends auftauchen, die Ihre Entscheidung beeinflussen könnten.

Webflow’s Zukunft:

Webflow hat in letzter Zeit aggressiv seine Lücken geschlossen – Mehrsprachigkeit, Teamkollaboration, Memberships, Logic Flows (Automatisierungen) – all das wurde ~2022-2024 eingeführt oder ausgebaut. Für 2025/2026 kann man erwarten, dass Webflow weiter in Richtung Enterprise-Features geht: Bessere Zusammenarbeit (z.B. rollenbasiertes Publizieren, Feinberechtigungen), Integration mit Unternehmens-Workflows (man sieht es bereits an Integrationen zu Jira/Slack für größere Teams), und vermutlich Ausbau des App-Marketplace (100 Apps sind erst der Anfang). Ein großes Thema ist sicher Performance und Hosting: Hier ist Webflow schon super aufgestellt, aber es könnte z.B. mehr globale Rechenzentren oder Anpassungsmöglichkeiten geben. AI-Features dürften ebenfalls kommen – ein AI-Assistent für Layout oder Content, wie auf der Webflow Conf 2024 angedeutet (dort wurde ein „AI Assistant“ gezeigt). Dieser könnte z.B. beim Schreiben von Texten im Editor helfen oder automatisch Layout-Vorschläge generieren, was gerade für Nicht-Designer attraktiv wäre. E-Commerce wird Webflow ebenfalls ausbauen müssen, wenn sie mehr Marktanteil wollen – denkbar wäre die Unterstützung weiterer Zahlungsanbieter, POS-Anbindung oder zumindest Multi-Currency, um international attraktiv zu sein. DevLink und Headless: Webflow bemüht sich, auch Entwickler ins Boot zu holen – DevLink (Visual zu React) ist ein spannender Ansatz. Vielleicht öffnet Webflow sein CMS noch mehr, sodass es auch als Headless-CMS genutzt werden kann, ohne unbedingt das eigene Frontend – ein Schritt in die Richtung „Content Platform“. Und ein Dauerbrenner: Preispolitik. Webflow hat 2022 seine Preise umgestellt, was gemischtes Echo hatte. Sollte Webflow seinen Markt deutlich ausweiten, könnten Preise weiter anziehen. Webflow wird aber auch finanziell sehr unterstützt (Investment >$300 Mio, Bewertung $4 Mrd), ein oft spekuliertes IPO könnte in 2026/27 passieren, was auch Einfluss auf Strategie haben kann (z.B. mehr Enterprise-Fokus, da dort das Geld ist). Insgesamt ist Webflow klar auf Wachstumskurs, und man merkt, dass viele Funktionen, die WordPress-Nutzer vermissen, nach und nach implementiert werden. Für Nutzer heißt das: Was heute vllt. noch Contra Webflow wäre (z.B. kein Multi-Language – das ist schon abgehakt), könnte morgen gelöst sein.

WordPress’ Zukunft: